Методики, которые помогут педагогу оценить свою коммуникативную компетентность

Проведите самоанализ профессиональной деятельности: определите общий уровень своей общительности, стиль педагогического общения и модель поведения. Используйте методики: «Оценка уровня общительности» В. Ряховского, «Стиль педагогического общения», «Модель педагогического поведения» И. Юсупова.

Методика 1. «Оценка уровня общительности» (В. Ф. Ряховский)

Педагогическое общение – это профессиональное общение преподавателя с учениками на уроке и вне его, направленное на создание благоприятного психологического климата. Успешность педагогического общения зависит от уровня коммуникативной компетентности учителя.

Основу коммуникативной компетентности составляет общительность, или коммуникабельность. Если педагог коммуникабелен, он умеет быстро устанавливать контакты. Общительность учителя – показатель высокого коммуникативного потенциала. Чтобы определить, в какой мере общительность сформирована у вас как профессионально-личностное качество, пройдите тест В. Ряховского в конце статьи.

Методика 2. «Стиль педагогического общения»

Стиль педагогического общения – способы и средства деятельности педагога и учеников. Он отражает общую и педагогическую культуру педагога, его профессионализм, особенности коммуникативных возможностей, характер взаимоотношений, которые сложились между ним и учениками, его творческую индивидуальность. Выделяют авторитарный, демократический и либеральный стили.

Авторитарный стиль

Педагог единолично определяет направление деятельности класса, указывает, кто с кем должен сидеть, работать, пресекает любую инициативу учащихся. Даже редкая благодарность в устах педагога звучит как команда, а не как поощрение: «Ты хорошо сегодня ответил. Не ожидал от тебя такого».

Когда обнаруживает ошибку, высмеивает виновного и чаще всего не объясняет, как ее можно исправить. Если учитель отсутствует, работа замедляется, а то и прекращается совсем. Внешние показатели успешности деятельности авторитарных педагогов: успеваемость, дисциплина на уроке – чаще всего позитивны, но психологическая атмосфера в таких классах неблагополучная.

Демократический стиль

Педагог опирается на мнение группы. Он старается донести цель деятельности до каждого, подключает всех участвовать в обсуждении работы. Видит свою задачу не только в том, чтобы контролировать и координировать, но и воспитывать. Каждого ученика он поощряет, тем самым развивает в нем уверенность в себе. Такой педагог оптимально распределяет нагрузки, учитывает индивидуальные склонности и способности каждого, поощряет активность и инициативу. Основные способы общения у такого педагога – просьба, совет, информирование.

Либеральный (попустительский) стиль

Педагог старается не вмешиваться в жизнь класса, не проявляет активности, вопросы рассматривает формально, легко подчиняется разным влияниям, самоустраняется от ответственности за происходящее. Об авторитете педагога в данном случае речь не идет. Чтобы определить, какой стиль преобладает в вашем педагогическом общении, пройдите тест в конце статьи.

Методика 3. «Модель педагогического поведения» (И. М. Юсупов)

Педагогическая деятельность – постоянное, длительное общение. Поэтому педагоги с неразвитой коммуникабельностью быстро утомляются, раздражаются, что осложняет их работу в школе.

Модель поведения – это совокупность удобных средств, которые обеспечивают эффективное взаимодействие учителя со средой. Модель поведения проявляется в реальных поступках. Они зависят от характера среды, типа личности и индивидуальности. Различные стили коммуникативного взаимодействия порождают несколько моделей поведения педагога.

Дикторская («Монблан»)

Педагог отстранен от учеников, он парит над ними. Дети – безликая масса слушателей. Никакого личностного взаимодействия. Педагогические функции сведены к тому, чтобы сообщить информацию. Итог такой модели поведения – отсутствие психологического контакта, отсюда – безынициативность и пассивность учащихся.

Неконтактная («Китайская стена»)

Между педагогом и учениками существует слабая обратная связь из-за барьера общения. Учитель и дети не желают сотрудничать. Педагог непроизвольно подчеркивает свой статус, снисходительно относится к обучаемым. Следствие: слабо взаимодействует с учениками, а они равнодушно относятся к педагогу.

Модель дифференцированного внимания («Локатор»)

Основана на избирательных отношениях с учениками. Педагог ориентируется не на весь класс, а лишь на часть, например, на талантливых, слабоуспевающих, лидеров или аутсайдеров. В общении они для учителя – индикаторы, по которым он ориентируется на настроение коллектива. Следствие: нарушена целостность системы «педагог – коллектив», она подменяется фрагментарностью ситуативных контактов.

Гипорефлексивная («Тетерев»)

Педагог в общении замкнут сам на себя: его речь монологична. При разговоре он слышит только себя и никак не реагирует на слушателей. В диалоге с ним бесполезно пытаться вставить реплику, он ее просто не воспримет. В совместной трудовой деятельности такой педагог поглощен своими идеями и проявляет эмоциональную глухоту к окружающим. Следствие: практически отсутствует взаимодействие между педагогом и учениками. Они изолированы друг от друга.

Гиперрефлексивная («Гамлет»)

Педагог озабочен тем, как его воспринимают окружающие. Межличностные отношения доминируют. Он сомневается в действенности своих аргументов, в правильности поступков. Следствие: обостренная социально-психологическая чувствительность педагога приводит его к тому, что он неадекватно реагирует на реплики и действия учеников.

Модель негибкого реагирования («Робот»)

Взаимоотношения педагога с учениками строятся по жесткой программе. Он четко выдерживает цели и задачи занятия. Логично излагает и аргументирует факты. Он отшлифовал свои мимику и жесты, но не понимает меняющихся ситуаций общения. Не учитывает педагогическую действенность, психическое состояние учеников, их возрастные и этнические особенности. Следствие: низкий коэффициент педагогического взаимодействия.

Авторитарная («Я сам»)

Образовательная деятельность целиком фокусируется на педагоге. От него исходят вопросы и ответы, суждения и аргументы. Односторонняя активность педагога подавляет личную инициативу со стороны учеников, которые осознают себя лишь исполнителями, ждут инструкций к действию. Из-за этого снижается их познавательная и общественная активность. Следствие: при такой модели теряется творческий характер обучения, искажается мотивационная сфера познавательной активности, педагог воспитывает безынициативных учеников.

Модель активного взаимодействия («Союз»)

Педагог постоянно находится в диалоге с учениками, поощряет инициативу, легко схватывает изменения в психологическом климате коллектива и гибко реагирует на них. Преобладает стиль дружеского взаимодействия, но сохраняется ролевая дистанция. Следствие: возникающие учебные, организационные и этические проблемы творчески решают совместными усилиями. Такая модель наиболее продуктивна. Чтобы определить, какой модели поведения вы придерживаетесь, пройдите тест.

Тест «Оценка уровня общительности» (В. Ф. Ряховский)

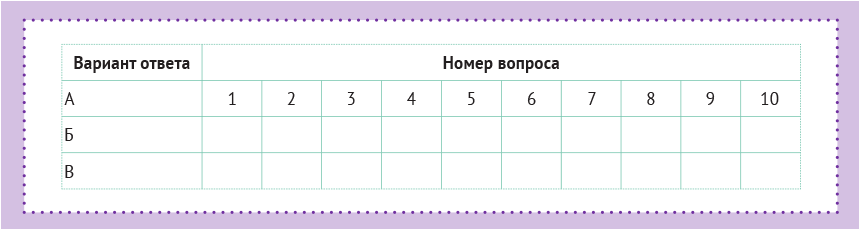

Инструкция. Предлагаем вашему вниманию несколько простых вопросов. Отвечайте быстро, однозначно – «да», «нет», «иногда». Для вашего удобства в бланке уже проставлены баллы за каждый вариант ответа. Вам достаточно только выбрать вариант ответа и обвести балл.

Бланк опросника

Обработка результатов

Подсчитайте общую сумму баллов, которые вы поставили. Если сумма баллов:

30–32 – вы явно некоммуникабельны, и это ваша беда, так как страдаете от этого больше вы сами. Но и близким вам людям нелегко. На вас трудно положиться в деле, которое требует групповых усилий. Старайтесь быть общительнее, контролируйте себя.

25–29– вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете одиночество, поэтому у вас мало друзей. Новая работа и необходимость новых контактов если и не ввергают вас в панику, то надолго выводят из равновесия. Вы знаете эту особенность своего характера и бываете недовольны собой. Но не ограничивайтесь только таким недовольством: в вашей власти переломить эти особенности характера. Разве не бывает, что при какой-либо сильной увлеченности вы приобретаете вдруг полную коммуникабельность? Стоит только встряхнуться.

19–24 – вы общительны, и в незнакомой обстановке чувствуете себя вполне уверенно. Новые проблемы вас не пугают. И всё же с новыми людьми сходитесь с оглядкой, в спорах и диспутах участвуете неохотно. В ваших высказываниях порой много сарказма, без всякого на то основания. Эти недостатки исправимы.

14–18 – у вас нормальная коммуникабельность. Вы любознательны, охотно слушаете интересного собеседника, достаточно терпеливы в общении с другими, отстаиваете свою точку зрения без вспыльчивости. Без неприятных переживаний идете навстречу с новыми людьми. В то же время не любите шумных компаний; экстравагантные выходки и многословие вызывают у вас раздражение.

9–13 – вы весьма общительны. Порой, быть может, даже сверх меры. Любопытны, разговорчивы, любите высказываться по разным вопросам, что, бывает, вызывает раздражение окружающих. Охотно знакомитесь с новыми людьми. Любите бывать в центре внимания, никому не отказываете в просьбах, хотя не всегда можете их выполнить. Бывает, вспылите, но быстро отходите. Чего вам недостает, так это усидчивости, терпения и отваги при столкновении с серьезными проблемами. При желании, однако, вы можете себя заставить не отступать.

4–8 – вы, должно быть, рубаха-парень. Общительность бьет из вас ключом. Вы всегда в курсе всех дел. Любите принимать участие во всех дискуссиях, хотя серьезные темы могут вызвать у вас мигрень и даже хандру. Охотно берете слово по любому вопросу, даже если имеете о нем поверхностное представление. Всюду чувствуете себя в своей тарелке. Беретесь за любое дело, хотя не всегда можете успешно довести его до конца. По этой самой причине руководители и коллеги относятся к вам с некоторой опаской и сомнениями. Задумайтесь над этими фактами.

3 и менее – ваша коммуникабельность носит болезненный характер. Вы говорливы, многословны, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к вам никакого отношения. Беретесь судить о проблемах, в которых совершенно не компетентны. Вольно или невольно вы часто бываете причиной разного рода конфликтов в своем окружении. Вспыльчивы, обидчивы, нередко бываете необъективны. Серьезная работа не для вас. Людям на работе и дома трудно с вами. Да, вам надо поработать над собой и своим характером. Прежде всего воспитывайте в себе терпеливость и сдержанность, уважительно относитесь к людям, наконец, подумайте о своем здоровье.

Тест «Стиль педагогического общения»

Инструкция. Внимательно прочитайте вопрос и выберите наиболее подходящий для вас вариант ответа. В бланке ответов под номером вопроса поставьте галочку в клетке варианта ответа, который вы выбрали.

- 1Вы считаете, что ученик должен

- 2Если учащийся взял у другого в его отсутствие без разрешения ручку или карандаш, то вы

- 3Подвижный, иногда недисциплинированный ребенок сегодня на занятии сосредоточен, аккуратен, хорошо выполнил задание. Вы в этой ситуации

- 4Ребенок при входе в кабинет не поздоровался с вами. Вы в этой ситуации

- 5Дети спокойно занимаются. У вас есть свободная минута. Вы в это время

- 6Какая точка зрения вам кажется наиболее правильной:

- 7Ваша исходная позиция в работе с детьми:

- 8Как вы относитесь к активности самого ребенка:

- 9Ребенок не захотел выполнить задание под предлогом, что он уже делал это дома. Вы в этой ситуации

- 10Какая позиция, на ваш взгляд, наиболее правильная:

← Нажмите, чтобы посмотреть полностью

Обработка результатов

Подсчитайте количество баллов в соответствии с ключом. Если сумма баллов:

25–30 – вы предпочитаете демократический стиль педагогического общения;

20–24 – у вас склонность к авторитарному стилю;

10–19 – выраженность либерального стиля общения.

Тест «Модель педагогического общения» (И. М. Юсупов)

Инструкция. Просматривая каждый из предлагаемых вопросов, отметьте плюсом ответы «да», если можете с ними согласиться, и символом «нет», если на вопрос даете отрицательный ответ. Постарайтесь быть искренним перед собой, тогда вы получите достоверный результат.

Обработка результатов

Как повысить качество образования в школе: опыт коллег с поэтапным алгоритмом и готовой программой

Как научить школьников структурировать и запоминать информацию: обзор графических органайзеров

Подсчитайте число совпадений плюсов и минусов в соответствии с ключом. Если общая сумма совпадений составит не менее 80 % от всех пунктов по одной из моделей общения, то это ваша модель поведения.

Как научить дошкольников самостоятельно играть: мастерим многофункциональные маркеры игрового пространства

Чтобы дети свободно развивали творческую деятельность, нужно насытить предметно-развивающую среду игровым материалом. Педагог не только обеспечивает условия для детской игры, но и показывает, как можно использовать окружающее пространство в разных видах деятельности. Посоветуйте воспитателям создать в группе центр сюжетно-ролевых игр, как это сделал коллектив КГКП «Ясли-сад «Балдырған» аппарата акима п. Осакаровка. Игровую зону воспитатели оборудовали уголками, атрибутами для сюжетно-ролевых игр, подобранных с учетом возрастных особенностей детей. Весь игровой материал при этом находится в свободном распоряжении детей. В игровой арсенал воспитатели включили многофункциональные маркеры игрового пространства. Все они соответствуют требованиям ГОС ДВО РК. Далее в статье расскажем, что представляют собой игровые маркеры, какие задачи они помогают решать и как самим изготовить инвентарь из доступных материалов.

Для чего нужны и как применять маркеры игрового пространства

Маркеры игрового пространства, или ширмы, представляют собой игровые предметы и конструкции, указывающие на место событий, в которых разворачивается сюжет или игра. Маркеры позволяют создавать условия для творческой деятельности детей, развития фантазии, формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, воспитания дружеских взаимоотношений между детьми.

Маркеры игрового пространства, или ширмы, представляют собой игровые предметы и конструкции, указывающие на место событий, в которых разворачивается сюжет или игра. Маркеры позволяют создавать условия для творческой деятельности детей, развития фантазии, формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, воспитания дружеских взаимоотношений между детьми.

Основные цели использования маркеров – развить креативность, коммуникабельность и умение детей самостоятельно организовывать игры и упражнения.

Стабильные тематические зоны уступают место универсальным маркерам игрового пространства, которые легко перемещаются с места на место. Особую популярность у воспитанников заслужили маркеры «Парикмахерская», «Салон красоты», «Моя семья», «Больница», «Супермаркет», «Театральный», «Школа». Мальчики всех возрастных групп с удовольствием любят играть во второй половине дня с маркерами «Машины»: «Такси», «Скорая помощь», «Пожарная машина».

Стабильные тематические зоны уступают место универсальным маркерам игрового пространства, которые легко перемещаются с места на место. Особую популярность у воспитанников заслужили маркеры «Парикмахерская», «Салон красоты», «Моя семья», «Больница», «Супермаркет», «Театральный», «Школа». Мальчики всех возрастных групп с удовольствием любят играть во второй половине дня с маркерами «Машины»: «Такси», «Скорая помощь», «Пожарная машина».

Какие преимущества имеют маркеры

Игровые маркеры легко трансформируются, позволяя преобразовывать пространство по придуманному замыслу. Они многофункциональны, вариативны, развивают детскую фантазию и воображение, активизируют двигательную активность. Важно, что такие маркеры воспитатели могут применять для всех возрастных категорий от 3 до 7 лет. Большим плюсом служит их эстетичный вид, компактность и возможность изготовить из недорогих материалов.

Мастер-класс, как изготовить маркеры

Материалы для изготовления маркеров можно найти в любом строительном магазине и в магазине тканей:

Материалы для изготовления маркеров можно найти в любом строительном магазине и в магазине тканей:

- металлопластиковые трубы диаметром 20 мм, а также разнообразные уголки и переходники к ним;

- фетр разных цветов, плотный материал;

- тесьма, кружева, липучки, заклепки, ленты;

- клей-пистолет.

Инструкция по изготовлению

Сборка каркаса. Продумайте конструкцию, рассчитайте расход материала. Важный помощник в сборке конструкции – аппарат для сварки полипропиленовых труб.

Сборка каркаса. Продумайте конструкцию, рассчитайте расход материала. Важный помощник в сборке конструкции – аппарат для сварки полипропиленовых труб.

Трубы соедините между собой при помощи пластикового уголка. Размер секций зависит от вашей задумки. Секции соедините специальными двойными крепежами.

Пошив чехлов. Здесь можно проявить свою фантазию и творчество. Если это военная машина, то используем зеленый чехол, скорая помощь – чехол белого цвета с красным крестом, пожарная машина – красный чехол.

Пошив чехлов. Здесь можно проявить свою фантазию и творчество. Если это военная машина, то используем зеленый чехол, скорая помощь – чехол белого цвета с красным крестом, пожарная машина – красный чехол.

Для границ между центрами, уголками группы можно использовать ширмы разной конфигурации. Чехлы также могут быть разного цвета: от однотонных пастельных до ярких, привлекающих детское внимание цветов.

- Крепление чехла на каркас. Чтобы легко менять чехлы, пришейте к основному полотну полоски ткани шириной 5 см и липкую ленту. На полотно нашейте липкую ленту так, чтобы можно было крепить съемные детали, кармашки и прочие атрибуты. По такому принципу можно создать панно разной тематики.

- Шитье атрибутов из фетра для ширм. Например, к маркеру «Супермаркет» можно сшить разные виды хлеба, продукты питания, фастфуд, овощи, фрукты и др. Для маркера «Больница» можно изготовить предметы, относящиеся к медицинской сфере: градусники, картонные упаковки от лекарств, чемоданчик скорой помощи, таблицы Сивцева для детей.

|  |

| Маркер «Театральный» | Маркер «Супермаркет» |

Кроме маркеров-ширм, педагоги могут использовать и настольные маркеры, выполненные по образцу в типографии. Такие маркеры представляют собой два прямоугольника из ПВХ размером 60 х 30. По центру каждого прямоугольника до середины по направлению сверху вниз делаются разрезы. Они нужны, чтобы можно было крест-накрест собрать маркер. В итоге получается вот такая конструкция.

|  |

Настольный маркер «Супермаркет»

|  |

| Настольный маркер «Салон красоты» | Настольный маркер «По дорогам Осакаровки» |

Как использовать интеллект-карты в работе с детьми. Консультация для педагогов в феврале

Как продлить квалификационную категорию и еще 3 вопроса об аттестации

Еще один вид маркера – «Карусель». Он состоит из шести разноцветных прямоугольников, к наружной стороне которых прикреплены прозрачные карманы. Этот маркер многофункционален. Его можно использовать, например, для автоматизации поставленных звуков, если вложить в кармашки нужные буквы. Можно закреплять фонематический анализ и синтез, слоговую структуру слов или работать с картинками по лексическим темам на закрепление материала.

Чтобы развивать психические процессы: внимание, мышление и воображение, – можно вставить картинки и объединить их в единый связный рассказ. Также рекомендуем вставить в кармашки схемы слов, чтобы дети соотносили предложенные картинки со схемой или придумывали слова на заданную схему.

Чтобы развивать психические процессы: внимание, мышление и воображение, – можно вставить картинки и объединить их в единый связный рассказ. Также рекомендуем вставить в кармашки схемы слов, чтобы дети соотносили предложенные картинки со схемой или придумывали слова на заданную схему.

Важным в использовании различных видов маркеров и ширм является совместное создание детьми и взрослыми предметно-игровой среды, которая позволяет каждому ребенку проявить себя в художественном творчестве, показать свое индивидуальное мастерство, знания об окружающем мире.

Практическая ценность в играх с маркерами состоит в том, что темы игр придумывает сам ребенок, обозначает конкретную цель, самостоятельно дополняет их по своему желанию, применяя продуктивную деятельность. Игра с мелкими игрушками для обыгрывания маркеров способствует умению придумывать сюжет, развитию режиссерской игры.

Как научить школьников структурировать и запоминать информацию: обзор графических органайзеров

Графическое представление информации учит школьников работать с текстом, формулировать главную мысль, выделять ключевые слова, делить текст на структурные части, сворачивать информацию в виде плана, алгоритма, таблицы, схемы или, наоборот, разворачивать ее: «читать» формулы, уравнения, перекодировать из визуальной в словесную и обратно. Визуально представляя информацию, ученики пропускают ее через себя, учатся вдумываться в содержание, анализировать и находить межпредметные связи. В статье – виды графических органайзеров, которые помогут решать разные учебные задачи на уроках.

Графические органайзеры можно использовать на уроках, практических занятиях или при подготовке домашнего задания.

Виды графических органайзеров

Существует большое количество графических органайзеров, которые помогают решать те или иные образовательные задачи. Все эти инструменты можно поделить на несколько групп: системные, поэтапные, органайзеры сравнения, причины и следствия, рассуждения, концептуальные органайзеры.

Системные органайзеры. К ним относят временные шкалы, схематические алгоритмы, циклические диаграммы. Они помогают описать историческую или биографическую последовательность событий, действий основных персонажей. Примеры таких органайзеров смотрите на рисунках 1–4.

← Нажмите на точки, чтобы увидеть подсказки

- Напишите название темы на верхней ступени. Шаги, события или детали перечислите в хронологическом порядке от нижней ступени к верхней

- Обозначьте детали в хронологическом порядке в каждом секторе

Когда заполняете структуру, используйте ключевые вопросы: «Что оценивается?», «Каковы точки границ?», «С чего всё началось?», «Что было на следующих этапах?», «Связаны ли события между собой?», «Чем всё закончилось?». Для циклических визуализаторов: «Каковы основные узлы цикла?», «Как они взаимодействуют?», «Как происходит возвращение к исходному состоянию?».

Когда заполняете структуру, используйте ключевые вопросы: «Что оценивается?», «Каковы точки границ?», «С чего всё началось?», «Что было на следующих этапах?», «Связаны ли события между собой?», «Чем всё закончилось?». Для циклических визуализаторов: «Каковы основные узлы цикла?», «Как они взаимодействуют?», «Как происходит возвращение к исходному состоянию?».

Иерархические или поэтапные органайзеры. Помогают упорядочить, рассортировать значения по степени выраженности качества предмета, по степеням значимости. К поэтапным относят органайзеры «Схема-треугольник», «Классификация 9 ромбов», «Рожок мороженого», «Сэндвич-диаграмма», «Дерево», «Градуировка», «Три корзины» (рис. 5–9). Ключевые вопросы при работе с этими органайзерами: «Какое событие самое важное?», «Что будет основой явления?», «Что из этого следует?», «Какие детали менее важные?».

Органайзеры сравнения. Это схемы, которые показывают различия и сходства между двумя, тремя, четырьмя явлениями, понятиями, событиями. Сюда относят «Т-диаграмму», «Диаграмму Венна», «Квадранты». В «Т-диаграмме» можно рассматривать одно явление, но две стороны вопроса: преимущества и недостатки, факты и мнения. Ключевые вопросы: «Что или кто сравниваются?», «Чем они схожи и чем различаются?». Диаграмма Венна может быть двойной и тройной. Двойная дает возможность полного, целостного видения темы, позволяет проанализировать и выявить особенности, сходства и различия. Тройная помогает увидеть системные связи между всеми тремя явлениями и выделить сходства между двумя близлежащими сравниваемыми предметами или явлениями.

Органайзеры сравнения. Это схемы, которые показывают различия и сходства между двумя, тремя, четырьмя явлениями, понятиями, событиями. Сюда относят «Т-диаграмму», «Диаграмму Венна», «Квадранты». В «Т-диаграмме» можно рассматривать одно явление, но две стороны вопроса: преимущества и недостатки, факты и мнения. Ключевые вопросы: «Что или кто сравниваются?», «Чем они схожи и чем различаются?». Диаграмма Венна может быть двойной и тройной. Двойная дает возможность полного, целостного видения темы, позволяет проанализировать и выявить особенности, сходства и различия. Тройная помогает увидеть системные связи между всеми тремя явлениями и выделить сходства между двумя близлежащими сравниваемыми предметами или явлениями.

← Нажмите на точки, чтобы увидеть подсказки

- Запишите тему на конусе. Каждый слой мороженого - новая деталь от наиболее важной к менее важной

- Рассортируйте информацию в три корзины. Подпишите название каждой корзины

Органайзеры причины и следствия. Эти визуальные инструменты помогают показать явление и причинно-следственные связи. К ним относят методы «Рыбья кость», «Цепи», «Эффекты», «Причины и эффект», «Факты и мнения», «Проблемы и решения». Образцы смотрите на рис. 10–12. Они позволяют ученику определить, понять и запомнить события и последствия. Задание формулируйте с помощью вопросов: «Какие факторы вызвали событие?», «Есть ли связь между различными факторами?», «Различны ли факторы, вызвавшие событие, и факторы, которые определяют его существование?».

Органайзеры рассуждения. Обычно это таблицы или рисунки с 2–4 пустыми ячейками, которые необходимо заполнить. Наиболее известные приемы организации рассуждения – SWOT-анализ, PEST-анализ, таблица RAFT, ЗХУ (знаю, хочу знать, узнал), «Бортовой журнал», «Колесо идей» (рис. 13–14). Эти органайзеры – результат деятельности или рассуждения, но их можно использовать для планирования, проектирования исследования.

Концептуальные органайзеры – наиболее сложный вид, так как требует глубокого знания предмета и понимания взаимосвязи с другими объектами. К ним относят органайзеры «Паучья сеть», «Ментальная карта», «Причинная карта», «Ладошка», «Концепт-карта» (рис. 15–16). Эти органайзеры помогают выявлять логические связи между основной идеей и различными факторами влияния, причинность и поэтапность ветвления. Ключевые вопросы: «Какая категория рассматривается?», «Каковы подкатегории, как они взаимосвязаны?», «Каковы характеристики главной мысли?», «Каковы функции описываемого предмета?».

Как применять органайзеры на уроках

Вводите графические органайзеры в учебный процесс постепенно, последовательно. Давайте детям время ознакомиться с новым видом работы. Вначале давайте всем группам один органайзер. Каждая группа работает над заданием, спикер от группы озвучивает результаты работы, другие группы оценивают. Это важный этап для развития навыков говорения, слушания, оценивания. После выступления групп обязательно дайте обратную связь, чтобы ученики знали алгоритм выполнения заданий подобного рода.

После того как школьники усвоили принципы работы с одним органайзером, начните усложнять задачу, добавляйте их количество. Например, две группы составляют органайзер «Гора истории», другие две – «Круги на воде». После выполнения работы используйте прием «Карусель»: предложите группам, выполнявшим один вид работы, обменяться работами для уточнения и расширения информации. Это помогает ученикам увидеть и сравнить свое видение с видением другой группы, сделать выводы, провести само- и взаимооценку.

Когда учащиеся запомнят назначение каждого органайзера, можно давать сразу четыре органайзера для четырех групп. Ученики одной группы выполняют работу, используя только один цвет маркера. После самостоятельной работы в группе используйте прием «Кочевник». Суть его в том, что выполненный одной группой органайзер «кочует» из группы в группу. Учащиеся знакомятся с работой соседней группы, маркером другого цвета дополняют, уточняют информацию. В каждой группе органайзер находится от 5 до 7 минут. Этого времени достаточно для знакомства и внесения дополнений. После того как органайзеры побывали во всех группах, они возвращаются к его первым создателям, которые знакомятся с дополнениями. Начинается этап обсуждения. Ученики размещают свои работы на стенде и озвучивают свою позицию и ту информацию, которую дополнили другие группы, благодарят за уточнение. Одновременная работа с разными органайзерами позволяет увидеть целостную картину.

Сборка каркаса. Продумайте конструкцию, рассчитайте расход материала. Важный помощник в сборке конструкции – аппарат для сварки полипропиленовых труб.

Сборка каркаса. Продумайте конструкцию, рассчитайте расход материала. Важный помощник в сборке конструкции – аппарат для сварки полипропиленовых труб. Пошив чехлов. Здесь можно проявить свою фантазию и творчество. Если это военная машина, то используем зеленый чехол, скорая помощь – чехол белого цвета с красным крестом, пожарная машина – красный чехол.

Пошив чехлов. Здесь можно проявить свою фантазию и творчество. Если это военная машина, то используем зеленый чехол, скорая помощь – чехол белого цвета с красным крестом, пожарная машина – красный чехол.