Как организовать тренинг для педагогов, чтобы подготовить их к открытым урокам и публичным выступлениям

Тренинг состоит из трех этапов

Объясните теоретические основы публичного выступления. Проведите групповую дискуссию о способах подготовки, принципах и приемах эффективного выступления, критериях его оценки, предложите закрепляющие упражнения.

Каждый участник произносит речь, после чего группа анализирует выступления. Используйте видеотехнику на этом этапе.

Участники оценивают свои способности к публичному выступлению, собственную работу в группе, активность, заинтересованность, новизну полученных знаний.

Продолжительность тренинга – 2 часа. Лучше, чтобы количество человек в группе было до 10. Так каждый сможет поучаствовать в обсуждении. В результате тренинга учителя освоят приемы, которые позволят им грамотно подготовить выступление. Будут чувствовать себя уверенно в ситуации публичного выступления, научатся управлять вниманием аудитории и выстраивать логику выступления.

Материалы для тренинга

Конспект тренинга

Слово ведущего

Слово ведущего

В настоящее время ораторское умение высоко ценится в профессиональной среде. От эффективного устного доклада, презентации своих идей и предложений, грамотных ответов на вопросы зависит авторитет работника, его статус в организации.

Умение говорить убедительно, красиво, доходчиво и интересно высоко ценилось древними греками. Они создали риторику – теорию красноречия, или науку публичного выступления. В Древнем Риме публичное выступление рассматривалось как искусство, а не наука. Римляне использовали термин «элоквенция» – ораторское искусство, т. е. способность оратора оказывать влияние на аудиторию, добиваясь своих целей.

Однако В. С. Ключевский писал: «Многие выражают свою мысль и подают ее так, что она вянет и блекнет, как цветок, попавший под тяжелую жесткую подошву».

В публичном выступлении оратор стимулирует интерес людей к обсуждаемой проблеме, использует способы воздействия на установки слушателей и их поведение.

Диалог с участниками тренинга

Диалог с участниками тренинга

Инструкция. Ведущий задает аудитории вопросы. Участники по желанию высказывают свое мнение. После того как все высказались, ведущий дает комментарии, задает уточняющие вопросы.

Вопросы для участников и комментарии ведущего

Можно ли определить то, что мы называем «публичным пространством»?

Да, такое определение есть. Причем это «пространство» может быть в любой деятельности, в любой профессии. Публичной мы называем такую деятельность, у которой есть свидетели. Даже если вы в работе контактируете с небольшим количеством людей, такое взаимодействие тоже будет публичным. Небольшой коллектив – это микро- или мини-социум, и основные законы публичного действия работают и для него.

Выступая публично, каждый человек может испытывать гамму самых разных чувств. Каких? У многих людей мысли о предстоящем выступлении вызывают негативные эмоции и провоцируют стрессовые состояния. Когда же дело доходит до самого выступления, то на первый план выходят страх, скованность, растерянность, смущение, парализующие оратора и мешающие эффективному взаимодействию с аудиторией.

Упражнение «Консультация в 5 минут»

Упражнение «Консультация в 5 минут»

Задание. Каждому участнику в течение 5 минут надо выступить в «прямом эфире» с консультацией для родителей или педагогов. Если речь окажется короче оговоренного времени, выступающего не отпускают, он просто стоит перед аудиторией. Если речь длиннее, ведущий прерывает речь, даже на полуслове: правила выполнения упражнения жесткие. Текст выступления участники готовят заранее дома.

Упражнение «Что учесть при подготовке к выступлению»

Упражнение «Что учесть при подготовке к выступлению»

Инструкция. Ведущий предлагает участникам обсудить в группах, что необходимо учесть при подготовке выступления. Мнение каждой группы записывает на доске, проводит обсуждение. В заключение ведущий обобщает высказывания и подводит итог. При подготовке публичного выступления будущий оратор должен определиться:

а) что говорить – информационный аспект сообщения;

б) как говорить – коммуникационный аспект общения;

с) кто говорит – личностный аспект произнесения публичной речи;

д) кому говорит – ориентация на аудиторию;

е) зачем говорить – решение актуальных проблем, ориентация на потребности и интересы аудитории;

ж) где говорить – оформление пространства аудитории;

з) когда говорить – учет времени суток, времени года;

и) сколько говорить – учет количества времени.

Чтобы выступать публично, оратор должен обладать рядом специальных навыков: отбора литературы, изучения отобранной литературы, составления плана, написания текста речи, самообладания перед аудиторией, ориентации во времени. Из приобретенных навыков складываются умения оратора. Он должен уметь самостоятельно готовить выступления, доходчиво и убедительно излагать материал, отвечать на вопросы слушателей, устанавливать и поддерживать контакт с аудиторией, применять технические средства, наглядные пособия.

Упражнение «Последовательность подготовки»

Упражнение «Последовательность подготовки»

Инструкция. Каждому участнику тренинга ведущий выдает бланк с ключевыми аспектами, которые необходимо учесть при подготовке к выступлению. Работа индивидуальная. Педагоги исходя из своих представлений определяют последовательность этапов подготовки и заполняют действиями первую графу. Вторую – заполняют цифрами, после того как ведущий озвучит верный алгоритм:

- оцениваю актуальность темы доклада (на фоне других возможных докладов);

- формулирую цели доклада;

- прогнозирую возможную реакцию аудитории на доклад;

- формулирую название доклада;

- определяю «ударный» момент в будущем выступлении;

- составляю план;

- пишу текст доклада (расширение тезисов);

- разбиваю материал доклада по времени;

- выбираю наглядные средства, если они мне необходимы во время доклада;

- готовлю наглядные материалы;

- выбираю стиль (жанр) выступления;

- выбираю способ начала доклада;

- репетирую выступление.

Ответы необходимо сравнить.

Слово ведущего. Известно, что у нас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. Поэтому важно использовать первый и единственный шанс. Существуют закономерности восприятия, которые должен учитывать любой человек, желающий быть в центре внимания.

Есть важное наблюдение, много раз проверенное опытными ораторами. Сказав «здравствуйте», вы произнесли 70 процентов своей речи! А после приветствия вы будете только дополнять уже сложившееся впечатление о вашей личности.

В психологии есть понятие «импритинг» – «впечатывание» образа человека в сознание публики. Если первое впечатление позитивное, оно начинает работать на вас, все ваши слова будут подкрепляться положительным образом в сознании зала.

Если негативное – подсознательно публика будет уже настроена скептически.

Это не часы, не десятки минут и даже не минуты. Психологи установили, что первое впечатление формируется всего лишь за первые семь секунд появления человека перед людьми, а далее только закрепляется. И мы уже знаем, что первое впечатление всегда одно. Оно похоже на отпечаток пятерни на еще влажном мягком цементе или след ботинка на свежем асфальте. Оно застывает и закрепляется на века.

Тогда, когда формируется первое впечатление, а не когда вы открываете рот.

Когда оратор появляется в поле внимания публики, а не когда начинает говорить.

Практические задания

Практические задания

Инструкция. Ведущий рассказывает правила, которым необходимо следовать во время выступления. Участники по ходу учатся выполнять все требования. Занимаем центральное место. Ошибкой будет начинать свою речь не в центре сцены, а где-нибудь сбоку. Особенно часто так бывает, когда выступление короткое, и оратор внутренне это оправдывает тем, что мало времени на речь.

Он делает аудитории такое невербальное сообщение: «Извините, я тут с краю постою, я, простите, ненадолго. Я вообще случайно тут зашел. Ничего, что я вас отвлекаю?..».

Кроме центрального расположения, главное место должно удовлетворять «правилу девяноста градусов»: если, стоя в центре сцены, вытянуть руки в стороны флангов аудитории, то угол обзора выступающего должен быть примерно 90°. Если подойдете слишком близко, он будет уже под 180°, и в этом случае зрители, которые находятся по бокам аудитории, не попадут в сектор вашего влияния, а сидящие в первом ряду почувствуют себя напряженно. Если слишком далеко – угол будет около 45°, и расстояние до аудитории будет чересчур большим.

Оптимальная стойка оратора – ноги на ширине плеч (даже для женщин), прямая осанка. Мысленно тянем себя за макушку, за виртуальную длинную ниточку в космос. Позвоночник распрямляется, осанка прямая. Важно сформировать в себе привычку именно к прямой, королевской осанке.

Упражнение «Хрустальная ваза»

Задача каждого участника заключается в отработке умения «держать королевскую осанку».

Задача каждого участника заключается в отработке умения «держать королевскую осанку».

Инструкция. Представьте, что вы несете на голове легкий, но хрупкий предмет, который нельзя уронить.

Одна нога на полступни вперед. Вес тела переносим на 60 % на переднюю ногу – ту, на которую это сделать удобнее. Корпус слегка наклоняется вперед. Как будто оратор шел вперед, но приостановился. Такое положение тела считывается публикой как готовность к диалогу, отсутствие страха и волнения.

Руки опущены вдоль корпуса, локти чуть прижаты, ладони слегка развернуты на публику. Никакой суеты в руках, они расслаблены, опущены вдоль корпуса (только вначале, пока еще оратор не начал говорить), чуть прижаты локти. Во время же выступления руки должны поддерживать речь жестикуляцией, помогая выражать мысли.

Голова в положении допустимой надменности. Подбородок чуть выше линии горизонта. Если он будет слишком задран, у слушателей может возникнуть ощущение презрительности, исходящее от человека. Если слишком опущен – появится взгляд исподлобья, который покажется угрожающим. Взгляд устремлен на публику. На лице – готовность к улыбке, полуулыбка, уголки губ приподняты.

Перед началом выступления делаем паузу. Во время паузы выступающий «собирает» взгляды людей из разных секторов зала, оценивает их готовность слушать, думает об их лицах и внутреннем состоянии. Секрет такой паузы – в концентрации внимания на людях в зале.

Только когда публика готова к восприятию, выступающий начинает говорить.

Универсальное начало почти для любой речи:

- Здравствуйте! Я очень рад вас видеть! Меня зовут… Я являюсь… Тема моего выступления…

Это всё, что требуется для начала: приветствие, универсальный комплимент публике, представление себя, презентация своей социальной роли.

Если начало удалось, хороший задел и вклад в успех всего выступления уже сделан, и публика будет готова искупать вас в аплодисментах по окончании речи.

Знакомство с основными навыками успешного оратора

Знакомство с основными навыками успешного оратора

Слово ведущего. Я уверен(а), у вас получится быть замечательными ораторами. Формируйте в себе основные навыки, которые вам обязательно пригодятся: учитесь на опыте других, ставьте перед собой цель и не отвлекайтесь от нее во время выступления, заранее настройтесь на успех, практикуйтесь при любой возможности.

И на прощание позвольте напомнить вам слова из книги о публичном выступлении «Я вижу вас голыми» Рона Хоффа: «Даже если свет в зале погас, слайд-проектор взорвался, и даже самые смешные ваши истории не вызывают у публики ни малейшей улыбки, – смело пробивайтесь вперед. Не теряйтесь. Не сдавайтесь. Не ослабляйте напора. Тех, кто останется в живых, нередко ждет овация».

Алгоритм подготовки к выступлению

← Нажмите, чтобы посмотреть полностью

Алгоритм, который поможет восполнить знания детей начальной школы

Работа по выявлению и устранению пробелов в знаниях обучающихся – неотъемлемая часть деятельности каждого педагога. Своевременность и тщательность этой работы – залог высоких результатов обучения. Обеспечьте активную работу каждого обучающегося.

формирование прочных знаний;

формирование прочных знаний;

обучение приемам самоконтроля;

обучение приемам самоконтроля;

развитие индивидуальных творческих способностей учащихся.

развитие индивидуальных творческих способностей учащихся.

Проводите ее в несколько этапов:

1. Продиагностируйте знания обучающихся.

2. Зафиксируйте пробелы в знаниях, умениях и навыках.

3. Проанализируйте допущенные ошибки.

4. Запланируйте работы по устранению пробелов.

Анализируя причины пробелов в знаниях, можно выделить наиболее важные:

- непрочное усвоение теоретических сведений по предметам;

- отсутствие орфографической зоркости;

- недостаточный уровень сформированности навыков применять знания на практике;

- отсутствие должного контроля за выполнением домашних заданий со стороны родителей.

- пробелы в знаниях по учебной программе предмета;

- несформированные умения и навыки учебно-познавательной деятельности;

- недостаточный уровень развития личностных качеств, проявления самостоятельности, организованности, необходимых для успешного обучения;

- эмоциональный дискомфорт.

Чтобы восполнить пробелы в знаниях:

- выявите причины отставания учащегося и определите уровень его учебных достижений;

- изучите потребности учащегося для оказания индивидуальной поддержки;

- разработайте индивидуальный план обучения с подбором дифференцированных заданий;

- проводите постоянную обратную связь.

Самостоятельно разработайте алгоритм восполнения знаний учащихся по предмету с учетом образовательных потребностей и индивидуальной траектории развития ученика.

Как это лучше сделать:

- интегрируйте цели обучения, темы уроков учебного предмета за прошлый и текущий учебные годы;

- распределите материал прошлого учебного года по предметам на весь период нового учебного года;

- включите повторение учебного материала до изучения новой темы/цели обучения;

- проводите дополнительные занятия по темам, вызвавшим затруднения;

- проводите индивидуальные и групповые консультации для учащихся по сложным темам/целям обучения;

- организуйте олимпиады по пройденному учебному материалу по предмету;

- организуйте каникулярные школы;

- разработайте и включите учебные задания по пройденной программе при проведении формативного оценивания;

- реализуйте исследовательскую и проектную работу с использованием материала за прошлый учебный год;

- используйте часы вариативного компонента Типовых учебных планов организаций образования, в том числе гимназий/лицеев, на проведение занятий по восполнению знаний обучающихся.

Алгоритм работы со слабоуспевающими учащимися

1. Совместно планируйте уроки и учебную деятельность с несколькими педагогами (повторение, закрепление учебного материала, выполнение минимума учебных заданий для ликвидации пробелов, алгоритмизация учебной деятельности по анализу и устранению ошибок и др.).

2. Организуйте сопровождение и консультирование в ходе учебной деятельности.

3. Обеспечьте психологическую адаптацию первоклассников и уязвимых детей.

4. Простимулируйте учебную деятельность (поощрите, создайте ситуации успеха, побудите детей к активному участию в процессе обучения и др.).

5. Проведите мониторинг учебной деятельности и достижений учащихся: регулярный опрос учащихся, проверку выполнения учебных заданий, обратную связь, активизацию самооценивания и др.

6. Проведите по необходимости дополнительные занятия и организуйте взаимопомощь.

7. Окажите посильную помощь и подсказку родителям слабоуспеващих детей.

8. Используйте систему дистанционного обучения для выполнения самостоятельных заданий.

При организации работы по восполнению пробелов знаний необходимо руководствоваться приложением к Методическим рекомендациям по организации летней школы в 2020/2021 учебному году (приказ МОН РК от 26.05.2021 г. № 240).

Одним из главных направлений работы в начальной школе остается развитие речи.

В целях формирования грамотного письма можно рекомендовать

- систематически осуществлять работу над ошибками, довести до сведения учащихся и родителей алгоритм работы над каждой орфограммой;

- повысить ответственность учащихся и родителей за выполнение домашнего задания.

Далее разъясним на готовом примере, как использовать кубик Блума для развития речи детей в начальной школе.

Как использовать кубик Блума для развития речи у учащихся начальной школы

Используйте знакомые всем нам с детства кубики, которые учащимся могут дать очень многое.

Чтобы развить речь учащихся начальной школы, попробуйте использовать готовый макет кубика Блума, который можно применять на уроках. Он поможет детям правильно строить устные высказывания. Прием универсальный. Его используют не только педагоги, но и специальные педагоги: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог.

Вопросы сформулируйте сами. Это более легкий способ, используемый на начальной стадии, когда необходимо показать детям примеры, способы работы с кубиком.

Если вопросы формулируют сами дети, то такой вариант требует определенной подготовки от детей, так как придумать вопросы репродуктивного характера легко, а вот вопросы-задания требуют определенного навыка, с ними могут справиться только старшие дети.

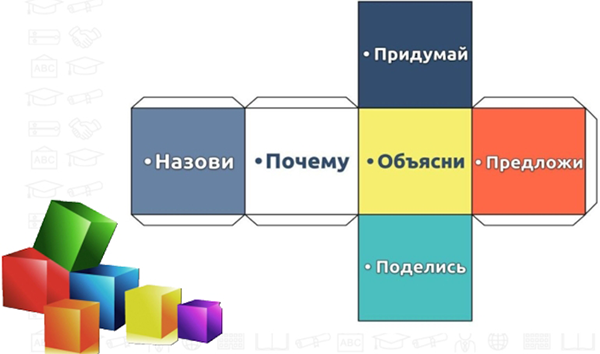

Что такое кубик Блума

Кубик Блума – это прием технологии критического мышления, который предложил американский ученый, психолог Бенджамин Блум. Предложенная им теория предполагает, что учитель предлагает ученику не готовое знание, а проблему. А школьник использует свой опыт и знания, чтобы разрешить ее.

Кубик Блума – это бумажный куб, на гранях которого написаны начала вопросов: «Почему…», «Объясни…», «Назови…», «Предложи…», «Придумай…», «Поделись…». Вопросы можно формулировать по желанию. Следите за тем, чтобы они затрагивали все стороны темы урока. Прием можно применять на уроках с 1-го класса. Он поможет детям научиться четко, логично и последовательно выстроить устный ответ, пересказывать тексты, строить развернутое, полное высказывание, эффективно участвовать в учебном диалоге, выслушивать ответы сверстников и вступать с ними в диалог.

Вы можете изменить внешний вид кубика, например, напишите на одной из граней «Практика». Если ученику выпадает эта грань, он открывает кубик, внутри которого находятся свернутые листочки с заданиями. Так вы предоставите ученику возможность вытянуть случайную тему для работы, которую он должен выполнить к следующему уроку. Предварительно подготовьте задания по теме урока. Можно вместо шестиугольного кубика сделать многоугольник, который состоит из восьми граней, а на грани «Практика» поместить конвертик для вопросов.

Как работать с кубиком Блума

Начиная работать с кубиком Блума, бросайте его и задавайте вопросы сами. Используйте прием на этапе закрепления знаний, так как он предполагает, что дети уже имеют знания по теме.

Бросайте кубик сами. Этот способ используйте на начальной стадии, когда нужно показать ученикам способы работы с кубиком. Когда дети поймут принцип, можно предложить им самим бросать кубик и формулировать вопросы. Лучше не предлагать ученикам сразу самим задавать вопросы, так как придумать вопросы репродуктивного характера легко, а вот вопросы-задания требуют навыка.

Готовьте вопросы до урока. Задания, которые начинаются со слова «Назови», предполагают воспроизведение знаний. Они самые простые, например, назови предмет, его цвет, размер.

Вопросы, которые начинаются со слова «почему» позволяют описать процессы, которые происходят с указанным предметом, явлением. Например, почему растения гибнут без света, птицы улетают осенью на юг.

«Объясни» – это вопросы уточняющие. Они помогают увидеть проблему в разных аспектах и сфокусировать внимание на всех сторонах заданной проблемы: объясни, как ты можешь увидеть полярную звезду, как отличаешь живую природу от неживой.

«Предложи» – ученик должен объяснить, как использовать знание на практике для решения конкретных ситуаций. Например, предложи, как вести здоровый образ жизни, как можно очистить воду в домашних условиях.

«Придумай» – это вопросы творческие, которые содержат в себе элемент предположения, вымысла. Например, придумай, как закончить сказку, рассказ, стихотворение; транспорт, который не загрязняет воздух; задание для одноклассников на тему…

«Поделись» – это вопросы, которые нужны, чтобы активировать мыслительную деятельность детей, учат их анализировать, выделять факты и следствия, оценивать значимость полученных сведений, акцентировать внимание на их оценке. Например, поделись, какими правилами поведения на природе ты пользуешься.

ПРИМЕР

Например, «Поговорим об осени».

Назови: «Осень – теплая, дождливая, холодная, ветреная». (Опиши предмет или явление, назови формы, размер, цвет и т. д.)

Почему – «В отличие от зимы осень лучше». (Сравни с подобным, укажи сходство и различие.)

Предложи – «Грусть, осень». (С чем ассоциируется данное явление, предмет.)

Сделай анализ – «Осень – это время года». (Расскажи, какое это время года, как сделано.)

Используй – «Осенью можно собирать урожай». (Приведи примеры использования и покажи применение.)

Дай оценку – «Осенью надо беречь здоровье, потому что уже холодно, можно промочить ноги и заболеть». (Укажи плюсы и минусы.)

Таким образом, педагоги могут придумывать различные варианты проведения занятий, не только в привычном формате, но и через игры, активность, креатив.

Далее идут ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.

Требования к уровню подготовки выпускника класса предшкольной подготовки приведены в Перечне умений и навыков детей от рождения до приема в 1-й класс в приложении к Государственному общеобязательному стандарту образования всех уровней образования, утвержденному приказом МОН РК от 31.10.2018 г. № 604.

В соответствии с нормой ст. 8 Закона РК «О статусе педагога» для исчисления месячной заработной платы педагогов, осуществляющих профессиональную деятельность в предшкольных классах школ, лицеев, гимназий, нормативная учебная нагрузка в неделю составляет 24 часа.

Согласно данной нагрузке педагог выполняет следующие функции:

- организует учебную деятельность согласно ТУПам;

- составляет перспективный план и циклограмму на неделю;

- организует и проводит режимные моменты: утренний прием, утреннюю гимнастику; виды детской деятельности: игровую, творческую, познавательную, экспериментальную самостоятельную; прогулки, индивидуальную работу, оздоровительные мероприятия и др.;

- отслеживает развитие умений и навыков у детей через диагностику: стартовую, промежуточную и итоговую;

- проводит работу с родителями;

- принимает участие в мероприятиях, проводимых в организации образования: совещания, педсовет, методсовет, конкурсы;

- организует и проводит утренники, досуг, спортивные мероприятия.

Скорая помощь методиста для родителей: 9 идей, если ребенок временно не ходит в сад из-за карантина

Хотя детские сады сейчас работают в обычном режиме, некоторые родители не водят ребенка из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. При этом они испытывают недостаток поддержки со стороны воспитателей и постоянно обращаются с вопросами. Но если в период самоизоляции педагоги находились дома и могли консультировать родителей, то сейчас они работают с детьми в группе и не могут отвлекаться на сообщения в чате.

Выход – предложите им алгоритм, чем занять ребенка дома в течение дня. Используйте для этого все педагогические наработки, которые воспитатели и специалисты разместили на сайте детского сада. Главное – разъясните родителям, в какой половине дня и какие занятия лучше проводить с ребенком.

Видеоинструкция, как складывать одежду

Если в детском саду дети привыкли сами складывать свои вещи перед сном, то дома, когда рядом нет воспитателя, дошкольники про это правило часто забывают.

Предложите родителям готовую видеоинструкцию, как складывать одежду.

Напомните в ней воспитанникам, что дома тоже нужно соблюдать порядок.

Такую видеоинструкцию родители смогут включать ребенку ежедневно.

Утренняя зарядка

Дома у детей очень быстро возникает дефицит двигательной активности. Чтобы решить эту проблему, предложите родителям видеоролики с утренней зарядкой.

Используйте знакомые детям движения и музыкальное сопровождение.

Такие видеоролики помогут родителям воссоздать дома режимный момент, к которому дошкольники привыкли в детском саду. Дети смогут продемонстрировать родителям, как умеют выполнять упражнения, и проконтролируют, как их выполняет мама или папа. Такая совместная зарядка подарит всем членам семьи заряд положительных эмоций на весь день.

пояснение

Игра «Как помочь Айдару?»

Чтобы занять ребенка днем и сделать домашние дела, мамам приходится придумывать разные игры. Но наступает момент, когда фантазии уже не хватает, а ребенок требует внимания. Предложите организовать с ребенком игру «Чем помочь Айдару?».

Запишите видеообращение от лица знакомой детям игрушки-персонажа, которую используете на занятиях в группе. Например, от лица мальчика Айдара.

В обращении сообщите, что Айдар скучает без Айши (Софии, Алены), которая сейчас не ходит в детский сад. Чтобы дошкольник тоже не скучал дома, он передал родителям конверт с заданиями, которые ребенок должен выполнить в течение дня. В качестве заданий могут быть любые посильные ребенку поручения по дому. В зависимости от ситуации эту игру родители могут проводить в течение 2–3 дней. В конце каждого дня родители фиксируют, что сделал ребенок, и оформляют небольшое портфолио, чтобы показать его Айдару и всем ребятам в группе. Потом Айдар присылает ребенку видеопривет от ребят из группы.

Такая игра поможет не только занять ребенка дома, но и вызовет у него эмоциональный отклик и желание помочь сказочному герою. Будет развивать творческое воображение, фантазию ребенка, а главное – поможет родителям в игровой форме создать ситуацию, когда задание нужно выполнить обязательно.

Кулинарные мастер-классы

Кухня – самое посещаемое помещение в доме. Родители, которые сейчас на удаленке, часто работают тоже в кухне, пока дети смотрят в комнатах мультфильмы и играют в компьютерные игры. Но когда детям надоедают эти занятия, они перебираются на кухню. Чтобы помочь родителям избежать конфликтных ситуаций с детьми, предложите им организовать кулинарный мастер-класс. Попросите сделать репортаж из кухни: мама готовит любимое блюдо семьи, а ребенок – фотографирует или записывает видео и комментирует.

Дидактическая игра «Угадай, чего не стало»

Дистанционные занятия предполагают, чтобы взрослый обязательно находился рядом с ребенком. Однако не все задания требуют от родителей сидеть вместе с ребенком перед компьютером. Нужно предоставлять дошкольникам возможность проявить самостоятельность. Запишите видео дидактической игры «Угадай, чего не стало». В группе дети любят играть в эту игру, поэтому правила им знакомы.

Возьмите несколько крупных предметов, чтобы их хорошо было видно. Например, ножницы, линейку, книгу, куклу, мягкую игрушку, расческу. Посторонние предметы уберите из поля зрения ребенка. Напомните правила игры: внимательно посмотреть на предметы на столе, запомнить их. Закрыть, а потом открыть глаза и угадать, чего не стало. Задача родителей – проконтролировать, чтобы ребенок не открывал глаза.

Важно проговаривать правильный ответ, чтобы ребенок мог себя проверить. Запишите несколько таких игр с разными предметами, в том числе по разным лексическим темам. Например, дикие и домашние животные, зимующие и перелетные птицы. Игра будет развивать у детей память, внимание, наблюдательность, грамматический строй речи.

Графический диктант

Старшим дошкольникам предложите задание – выполнить графический диктант. Задача родителей – подготовить рабочее место, чтобы ребенку было удобно, и обеспечить тишину в комнате. Задание потребует от ребенка сосредоточенности и внимательности.

Возьмите тетрадный лист в клетку, так как рисовать вы будете строго по клеткам. Это может быть любая фигура, но не очень большая: дом, танк, собака, рыба, робот. Рассчитывайте время так, чтобы ребенок успел за занятие выполнить графический диктант до конца. Продолжительность занятия – не более 10–15 минут.

В начале видео запишите четкую инструкцию для ребенка и объясните, что сейчас вы будете вместе с ним рисовать по клеткам, но не говорите, какую именно фигуру. Чтобы получился рисунок, ребенок должен внимательно слушать, в каком направлении проводить линии и сколько клеток вправо-влево, вверх-вниз отсчитывать. Затем вы начинаете четко проговаривать направление движения руки и параллельно выполняете рисунок на своем листе, ребенок – на своем. В конце занятия вы показываете ребенку на экране свой рисунок, а ребенок сверяет, так ли у него получилось. Такое занятие развивает внимание, умение слушать, логику, пространственное воображение, а также готовит руку к письму. Рекомендуйте его родителям подготовишек.

Дистанционный мастер-класс «Делаем полезные вещи»

Один из вариантов дистанционного занятия с детьми и родителями – мастер-класс, когда воспитатель показывает, как сделать с ребенком поделку или нарисовать рисунок в нетрадиционной технике. Лучше проводите мастер-классы и делайте с детьми и родителями то, что они потом будут использовать. Обязательно заранее проинформируйте родителей или сделайте аннотацию, если видео мастер-класса размещено на сайте детского сайта, какие материалы им потребуются для поделки.

День хвастовства

Каждая тематическая неделя в детском саду заканчивается итоговым мероприятием. Предложите родителям в виде отчета проводить с детьми «День хвастовства» и выкладывать в чат достижения детей за неделю. Дети будут хвастаться, что они сделали: какие рисунки нарисовали, какие бутерброды с мамой приготовили, какие песни и стихи выучили, как помогли младшему брату или сестре, какие задания воспитателя выполнили.

Каждое достижение ребенка родители могут записывать на цветные листочки и собирать их в папку или прикалывать на доску, делать фотографии детских работ, записывать видео. Такой сбор информации не только пополнит портфолио дошкольников, но и сделает каждый день дома запоминающимся. Кроме того, у ребенка будут те же поделки, которые остальные дети в это время делали в группе.

Аудиосказка от любимого воспитателя

Восприятие художественной литературы – один из видов деятельности детей по ФГОС. В детском саду воспитатели регулярно читают детям, а потом обсуждают с ними сказки, рассказы, басни.

Самоизоляция показала, что во многих семьях нет традиции семейного чтения, родители не знают, как заинтересовать ребенка книгой. У некоторых не оказалось дома даже детских книг.

Как развивать литературно-творческие способности детей начальной школы

Мини-курс для публичного выступления

Чтобы организовать с детьми занятие по восприятию художественной литературы, запишите, как вы читаете сказку, и отправьте родителям ссылку на видео. Сделайте серию записей.

Родители смогут включать запись ребенку перед сном, когда он уже успокоится и будет готов слушать.

Цели работы по восполнению знаний: